Einleitung

Ein Anfänger des Schachspielens sieht einzelne Figuren auf einem Brett mit 64 Feldern.

Er überlegt sich, welche Figur er als nächstes ziehen soll. Er denkt mit Fleiss auch ein bis zwei Schritte weiter. Zu Beginn des Spiels geht das ganz flott. Nach einer halben Stunde steht ein (Schlacht-)Feld vor ihm, dass zu begreifen, seine Fähigkeiten übersteigt. Die Zahl der möglichen Züge ist riesig und es mangelt ihm an einer Taktik, die über ein bis zwei Züge hinaus geht.

Tritt ein Schachgrossmeister an dieses Brett, an dem der Anfänger sich seit einer halben Stunde abkämpft, sieht er nicht einzelne Figuren, er sieht Muster, er sieht wer stärker steht, wer schwächer, er sieht mögliche Strategien.

Man nehme einen Volleyballspieler und zeige ihm Bilder eines Matches, worin der Ball jeweils wegretouchiert wurde. Der Anfänger wird die Position des Balles erraten, der erfahrene Spieler wird den Ball punktgenau richtig verorten.

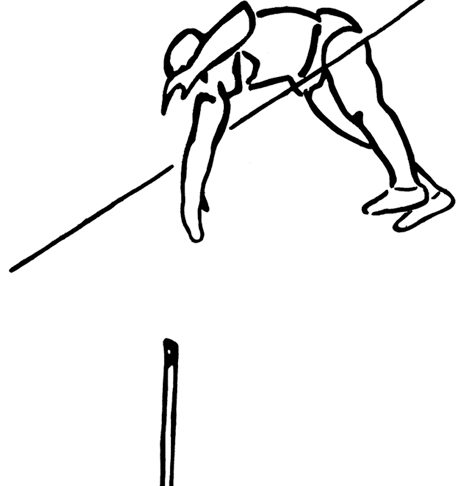

Ein letztes Beispiel. Man zeigt Tennis-Spielern das Video eines Aufschlags des Gegenspielers und stoppt das Video im Moment der Ballberührung. Wohin will der Gegner den Ball platzieren? Der Anfänger hat keine Ahnung. Der Profi antizipiert die Richtung. Retouchiert man nun in diesem Video den Unteram und den Griff des Schlägers weg, ist auch der Profi ratlos, in welche Ecke der Aufschlag serviert wird.

Automatismen = Chunks

Diese Automatismen erfahrener Sportler und Schachspieler nennt man „Chunks.“ Das Hirn denkt dabei «in grösserem Ganzen», in Schemen, in Abstraktion. Chunks sind das Ergebnis (sehr) langer Lernprozesse.

Wann Chunks entstehen, nach 100 Stunden, 1000 Stunden oder 10’000 Stunden, das hängt davon ab, wie effizient man lernt, und ist von Mensch zu Mensch individuell und von der betreffenden Tätigkeit abhängig.

In diesem Zusammenhang wird meist auf die «10’000 Stunden»-Regel verwiesen, die man K. Anders Ericcson (Florida State University zuschreibt (siehe meine Buchempfehlung „Peak“). Plakativ verbreitet wurde diese Zahl durch den Buchautor Malcom Gladwell in seinem Buch «Überflieger».

Nach dieser Einleitung zur Thematik nun konkreter zum Stabhochsprung.

Es gibt komplexere Beschäftigungen und einfachere. Expertise im Schach- oder Geigenspiel gehört zu denen, bei welchen 10’000 Stunden des Lernens eine gute Annäherung zu sein scheint (bzw. nach Prof. Ericcson in etwa das doppelte). Den 10’000m Lauf kann man mutmasslich, was die Kognition betrifft, nicht in dieser Kategorie einordnen. Das soll keiner Herablassung gleichkommen, der 10’000m Lauf hat schlicht andere Herausforderungen bereit, als die, mit welchen ein Schachgrossmeister oder Geigenvirtuose konfrontiert ist.

Wo der Stabhochsprung exakt einzuordnen ist, masse ich mir nicht an, hier vorzutragen. Zumindest unter den leichtathletischen Disziplinen scheint er eher an der Spitze des Anspruchsvollen zu verorten zu sein.

Der Stabhochsprung hat sehr viele Variablen:

- Körpergrösse

- Verhältnis Grösse / Gewicht

- Verhältnis Länge der Extremitäten (Arme/Beine) zu Rumpf

- Genetische Prädisposition der Muskulatur, insbesondere der Bein und nochmals herausgehoben der Wadenmuskulatur

- Anlaufgeschwindigkeit

- Sprungkraft

- Stablänge

- Stabhärte

- Griffhöhe in Relation zur Stablänge

- Technik

- Anlaufgestaltung

- Stabbringen

- Absprungpunkt

- Absprungwinkel

- Absprungposition

- Aufrollen

- Durchziehen

- etc.

Den Anfänger lassen wir hier aussen vor, der ist ohnehin leicht überfordert, egal ob Anfänger-Athlet oder -Coach.

Der fortgeschrittene Athlet wie Coach weiss, worum es geht (Anlaufen, Abspringen, Aufrollen, Hochstechen, Drehen), aber er denkt noch in den voranstehenden einzelnen Kategorien. Zum Beispiel prüft er immer wieder den richtigen Absprungpunkt, schaut sich Punkt um Punkt auf einem Video an. Beurteilt noch nicht, bzw. kann noch nicht in „ganzen Bewegungsmodellen“ beurteilen. Er bleibt noch eine Weile verdammt dazu, sich mit für ihn eigenständigen Punkten (z.B. das Absprungbein, der rechte Arm, usw.) zu befassen, ohne diese Partikularitäten in ein grösseres Ganzes setzen zu können.

Ein Beispiel hierzu: Ein Trainer merkt an, bei seinem Athleten gefalle ihm nicht, dass er immer eine bestimmte Bewegung mit einem Arm in der Luft mache, der müsste doch etwas ganz anderes machen. Das kann absolut richtig sein, aber zu der Zeit seiner Beurteilung möglicherweise auch absolut irrelevant.

In der Regel ist eine Beobachtung, zumal bei Anfängern und Fortgeschrittenen um so irrelevanter, je weiter sie im zeitlichen Ablauf des Sprunges wahrzunehmen ist. Wie jemand die Latte überquert, ist die kausale Folge aller Bewegungen, die vorangegangen sind. Springt der Athlet nicht schon 5% unter seinem maximalen Potential, kann und muss man sich nicht damit befassen, wie der Athlet die Latte überquert, es gibt wichtigeres zu Berichtigen, bzw. wer hier den schnellen Erfolg durch Verbesserung der Lattenüberquerung sucht, der nimmt hin, dass sich alle Fehler davor in der Zwischenzeit verfestigen, ein Fehler, der den Athleten noch lange verfolgen wird.

Man weisst den Trainer darauf hin, dass er zwar recht habe, mit seiner punktuellen Feststellung, dass aber im grossen Ganzen das Problem ganz woanders beginne und – das kommt oft vor –, dass der beobachtete «Fehler» seines Athleten nur ein «Folgefehler» sei, der sich bestenfalls nicht mehr feststellen lassen wird, wenn das Vorangehende verbessert wurde oder andernfalls zumindest in abgeschwächter Form auftreten wird.

Manchmal arbeiten Athlet und Trainer an technischen Mängeln, die gar nicht behebbar sind, solange das zeitlich Vorangehende im Sprungablauf nicht verbessert wird. Durch das Fehlen der Erfahrung über die Bewegungszusammenhänge kann ein Duo bestehend aus diesem Athlet und Trainer über Monate bis Jahre an einer Stelle festhängen. Deshalb ist der Austausch mit aber auch unter Experten so unglaublich wichtig. Manchmal ist auch dem besten Experten der Blick verstellt, dann hilft der Austausch mit einem Kollegen. Ich tausche mich regelmässig mit Herbert über meine Athleten aus und nutze z.B. an Wettkämpfen in Deutschland auch das Feedback von weiteren Trainern, über meine Athleten aber auch über meine Sprünge.

Der erfahrene Coach sieht einen beliebigen Springer zum ersten Mal, zum Beispiel an einem Wettkampf und kann ihm nach 1 Sprung, ohne Videoaufnahme, etwa das folgende mitteilen, was ihm direkt einen Nutzen verschafft:

- Ob er seiner Technik entsprechend zu dicht, richtig oder zu weit weg war beim Absprung, also eine Aussage daruber, ob der Anlauf korrigiert werden muss (ohne Nachkontrolle des Springers nach dem Sprung, nur anhand dessen, dass er den Athleten in Echtzeit hat springen sehen)

- Ob er den richtigen Stab in Händen hält (zu weich, richtig, zu hart)

- Und dies in Relation zu seiner Griffhöhe

- Ständerposition (zu nah, richtig, zu weit – auch im Hinblick darauf, was die Optimierungen der vorstehenden drei Punkte für den nächsten Sprung für Auswirkungen zeitigen werden – hier sieht man schon wie der erfahrene Coach automatisch um drei Ecken denkt).

All das erfasst ein erfahrener Coach durch schlichtes Anschauen eines Sprungs, weil sein Erfahrungsschatz im genügend Datenbasis zur Beurteilung gibt – und dies in Echtzeit, ohne Videoaufnahme.

Aber noch mehr. Der erfahrene Coach könnte sogleich eine Liste anlegen, was der Athlet in den nächsten Wochen (Profi), Monaten und Jahren (so er eher ein Anfänger bis Fortgeschrittener ist) verbessern soll, sowohl die Physis aber insbesondere die verschiedenen technischen Aspekte betreffend und auch dies in der sinnvollsten Abfolge.

Der erfahrene Coach wird aber nicht den Fehler begehen, dem fremden Athleten mitten in einem Wettkampf die Technik beibringen zu wollen. Ich habe am eigenen Leib erfahren, wie schief das gehen kann (da war ich Athlet, lernwillig, aber nicht gewahr, dass im Wettkampf «Routinen» abgerufen werden und es nichts von bescheidenerem Nutzen gibt, als im Wettkampf etwas Einflussreiches ändern zu wollen).

Der erfahrene Coach schweigt, damit die bestehenden Routinen des Athleten sich nicht im Wettkampf auflösen und er zu denken beginnt. Man denke exemplarisch an den Tennisspieler oder den Golfspieler, der vor der entscheidenden Ballberührung seine Armführung zu bedenken beginnt.

Leider begehen die Athleten oft selbst die Torheit, zu viel zu denken. Nachvollziehbar, da sie ja meist noch auf dem Pfad der Erkenntnis wandern und sich verbessern wollen. Aber auf mehr als 1 bis maximal 2 Punkte kann selbst ich mich beim Springen, mit 20 Jahren Routine, nicht konzentrieren. Dieser Hinweis an alle lernwilligen Trainer und Athleten sei hier deutlich festgehalten: Nie direkt einen «fremden» Trainer an einem Wettkampf direkt mit dem eigenen Athleten kommunizieren lassen. Die Chance, dass der Athlet die Sprache des Trainers exakt versteht, dass er das Gesagte dann auch noch gewinnbringend umsetzen kann und dass er dabei nicht andere Dinge plötzlich falsch macht, weil der Fokus von seinen relevanten Anknüpfungspunkten weg zu einem neuen verschoben wurde, entspricht einer reinen Wahrscheinlichkeitsrechnung von sagen wir 0.2 x 0.2 x 0.2, ergibt eine Chance von 0.8 %. Keine sehr gute Idee also.

Nach dem Wettkampf soll der Austausch erfolgen oder während des Wettkampfes im Gespräch Trainer zu Trainer. Und auch dann soll das Neue nur in dem Fall während des Wettkampfes an den Athleten durchgereicht werden, wenn es mit dessen aktueller Erfahrungswelt kompatibel ist. Ich spreche in vielleicht überheblicher Weise den meisten Trainern die Fähigkeit ab, beurteilen zu können, ob ein Hinweis eines Dritt-Trainers während eines Wettkampfes an den Athleten weitergegeben zu einem eher leicht positiven oder zu einem leicht bis massiv negativen Ergebnis führt. Oder kurz gesagt, man sollte es einfach nicht tun.

Der Mensch handelt während des Wettkampfes durch erlernte Routinen. Alles was diese stört, führt zu einer Verlangsamung der Denkprozesse und zu einem Bewusstsein über die eigene Handlung, die im Wettkampf nicht förderlich ist. Z.B. der Sprinter der an den Startschritten herumdenkt, der wird mit 100% Wahrscheinlichkeit langsamer sein, wenn er diese Schritte bewusst denkt, auch wenn er die Schritte technisch tatsächlich besser ausführt.

Nun, wie kommt man zur Expertise, als Athlet wie als Coach?

Bereits ausgeführt wurde, es braucht Zeit und zwar Zeit des intensiven Befassens mit seiner Tätigkeit, also in unserem Fall langes intensives Befassen mit dem Stabhochsprung.

Studien des bereits eingeführten K. Anders Ericcson beim, man kann sagen, Nachwuchs-Kader der Berliner Philharmoniker haben gezeigt, dass sich bei angehenden Geigenspieler nicht die totale Lernzeit darüber entscheidet, wer am Ende auf der Bühne reüssiert und wer als immer noch sehr guter Geigenspieler aber eben nicht auf den Bühnen der Welt gastieren wird. Es ist das sogenannte deep learning, das entscheidend ist. Das wirklich intensive Befassen mit seiner Tätigkeit, in aller Regel alleine, also autark von der Umwelt, ohne Ablenkung. Das macht beim Geigenspiel und Klavierspiel Sinn. Aber auch beim Stabhochsprung oder beim Fussball.

Ich beginne beim Fussball. Mir ist nach Lektüre all der Bücher zum Thema Lernen und Expertise ein Artikel über Lukaku den belgischen Top-Stürmer aufgefallen. In der Nationalmannschaft traf dieser auf den Sturm-Trainer und ehemaligen Weltstarts Thierry Henry. Da hatten sich zwei gefunden. Sie tauschten sich beide, so wurde berichtet, auch über 2. Ligaspiele der deutschen Bundesliga aus. Zwei absolute Top-Spieler, von denen man noch annehmen könnte, dass sie Spiele der höchsten Liga in Spanien, England, Deutschland und Italien verfolgen, die sinken so tief in ihren Sport ein, dass sich ihr Interesse für ihre Tätigkeit bis zur zweiten Liga erstreckt. Man kann nur erahnen, wie viele Stunden sich diese zwei mit Fussball beschäftigen. Fussballer verdienen nicht nur viel Geld. Die besten investieren genau gleich viel Zeit in ihren Sport, wie die besten Leichtathleten, Tennisspieler usw. Ronaldos Pensum an «Fussball» kommt einer Manie gleich, man mag von seiner Persönlichkeit halten was man will.

Aus meiner Erfahrung kann ich das folgende Berichten und ich greife einen Faktor heraus. Ich habe etwa mit 17 Jahren begonnen alles was über Stabhochsprung am Fernseher übertragen wurde auf VHS aufzunehmen, alles. Jedes Meeting, jede Reportage – damals gab es noch lange kein Youtube und die Zahl der Sender war überschaubar, so dass mir in der Regel nichts entging. Damals musste man noch den VHS-Recorder programmieren und man hatte 4-Stunden-Bänder, worauf man sich dann beim Betrachten von Sprung zu Sprung spulte. Mit Einführung der DVD-Brenner wurde das ganze digitalisiert und zusammengeschnitten. Als ich 2005 zu Peter Keller kam, stiess ich auf dessen Fundus an VHS-Bändern von Stabhochsprung-Wettkämpfen von 1980 (damals noch Super-8-Kamera) bis 1999. Auch das digitalisierte ich auf DVD. Das Ergebnis waren rund 110 DVD von 70-90 Minuten Länge. 2009 stellte ich dieses Sammeln ein, Youtube hatte mir nun die Arbeit abgenommen. Alleine das einmalige Studium dieser DVD’s ergibt eine Zeitspanne von 8’800 Stunden. Darunter finden sich indes auch Trainings-DVD’s von Petrov, Houvion, Alan Launder usw. und Portraits von Bubka, Lobinger etc., die ich mir unzählige Male zu Gemüte geführt habe.

Das führt heute dazu, dass ich nicht mehr viel Denken muss, wenn ich jemanden beim Stabhochspringen sehe. Ich weiss in der Regel was zu tun ist. Ich kann effizient Rat erteilen. Das ist bei allen erfahrenen Trainern und auch bei erfahrenen Athleten so, die ihren Kollegen Rat erteilen. Die Ich-Bezogenheit dieser Darstellung ist einzig Umstand geschuldet, dass ich nur eine Erfahrung zu teilen habe, meine persönliche.

In diesem Punkt sind viele Trainer, auch nach x-Jahren der Tätigkeit, ge- bis überfordert. Die langjährigen Trainer, weil sie trotz der langen Dauer ihrer Tätigkeit sich in der Summe und in der Intensität nicht intensiv mit dem Stabhochsprung auseinandergesetzt haben. Wenn ein Chirurg erzählt, dass er bei einer Herzoperation eins werde mit seinen Instrumenten und den Körper des Patienten spüre, dann ist das auf Stabhochsprung übersetzt, wenn der Coach bei der Beobachtung den Athleten spürt, fühlt was er beim Sprung gefühlt hat und ihm das so erklären kann, dass der Athlet Rat erhält, der auf sein Verständnis trifft und damit wirksam sein kann.

Wie beinhaltet intensives Lernen (deep learning) beim Stabhochsprung? Beispielsweise spielt man die Effekte verschiedener Kombinationen von Griffhöhe und Stabhärten hundertfach durch. Man schaut ein internationales Meeting und setzt sich damit auseinander, wer springt mit welcher technischen Variante. Wenn ein Sprung missglückt, zurückspulen und herausfinden, wo war der Fehler und und und.

Der Kopf «denkt Stabhochsprung»

Ein Athlet hat ein technisches Problem, nun beginnt es zu denken, wie löse ich das? Welche Vorübungen, welche Inputs braucht der Athlet. Ich überlege mir, was muss der Athlet in jener Position richtigerweise spüren. Da wir eine Sportart betreiben, bei der man vieles richtig spüren muss, wenn man sich mit hoher Geschwindigkeit, in der Luft, an einem Stab bewegt ist es nicht einfach, Vorübungen oder blosse Mentalübungen zu finden, um dem Athleten aufzuzeigen, welches Feeling er in der Luft suchen und finden soll. Ein Beispiel: Ich lasse meine Athleten an ein Reck hangen, in der Absprungposition und drücke ihnen dann an einer bestimmten Stelle in die Schulter, während sie aufzurollen vesuchen, um (mit diesem Druck in die Schulter) zu simulieren, dass sie eben nicht an einem starren Reck aufrollen werden, in Echt, sondern, dass der Stab durch den Einstichkasten einen Rückstoss erfährt. Solche Übungen denke ich mir aus, wenn ich irgendwo unterwegs bin oder nicht schlafen kann (oder umgekehrt, ich kann deswegen dann nicht schlafen).

Man darf als Schweizer auch mal bei Herbert Czingon nachfragen, wie viele Stunden er sich (intensiv) mit Stabhochsprung befasst hat, das wird weit über die besagten 10’000 Stunden hinaus sein.

Expertise folgt der intensiven Befassung mit der Sportart

Man sitzt zu Hause, betrachtet sich Video um Video, macht sich Notizen, eruiert den Fehler, überlegt die Lösungsansätze, erfindet Übungen, schreibt schliesslich ein (Lösungs-)Programm für den Athleten. Selbstverständlich ist das gerade Geschilderte individuell zu verstehen, je Athlet.

Das kann nicht jeder Trainer leisten, selbstverständlich. Es ist aber die Schwierigkeit unserer schönen Disziplin, dass die Athleten nur dann effizient lernen, wenn sie individuell gefördert werden. Dieselben Stabhochsprung-Vorübungen auf die Stabmatte zu machen mit einer Gruppe ist noch das eine, das geht. Aber jeder Athlet benötigt einen individuellen Input, um sich zu verbessern. Je effizienter der Coach erfasst, was zu tun ist, desto effizienter lernen seine Athleten. Statt 2 Jahren, brauchen sie nur 1 Jahr oder in Extremfällen statt 2 Jahren nur 2 Trainings, um etwas zu erlernen. Das kommt öfters vor, als man denkt.

Nutze deine Zeit richtig. Wenn man sich mit Stabhochsprung befasst, auch wenn das nur 2×2 Stunden die Woche ist, als Trainer, der ansonsten Beruf und Kinder als seinen Lebensmittelpunkt sieht, nutze man seine Zeit intensiv, um sich mit der Materie auseinanderzusetzen.

Nachfragen beim Experten

Anstatt den Weg der Selbsterkenntnis zu gehen, der lange ist aber auch den Vorteil der besseren Haftbarkeit im eigenen Gehirn hat, sollte man sich unbedingt regelmässig mit denen Austauschen, die ein Mehr an Erfahrung haben oder die ebenso viel Erfahrung haben, aber eben in der Regel andere Erfahrungen, wodurch ein Zugewinn durch Austausch entsteht.

Ich durfte von Markus Lübbers (5.30m), Raynald Mury (5.45m), Peter Keller (45 Jahre Stabhochsprung), Earl Bell (3facher Olympiateilnehmer), Gerald Baudouin (5.85m, franz. Nationaltrainer) und Herbert Czingon (45 Jahren Stabhochsprung) lernen und ich durfte Nicole Büchler lange Jahre begleiten, habe viel von der Beobachtung meiner Konkurrenten und Freunde Oli Frey oder Boris Zengaffinen und vielen mehr gelernt.

Es erstaunt mich oft, wie schnell jüngere Athleten sich nach einem Wettkampf vom Geschehen abwenden. Dann wenn nicht nur ich springe, dort fällt es mir natürlich persönlich am meisten auf, aber auch wenn noch andere im Geschehen sind über 5 Meter. Liebe Nachwuchsathleten und Coaches, das wäre der Moment in Echtzeit effektiv zu lernen. Zu beobachten. Was machen die, wie bewegen sie sich, wie bereiten sie sich vor, woran scheitern sie, finden sie eine Lösung, wie finden sie eine Lösung, was besprechen sie mit ihrem Coach. Ich sass mit 14 Jahren in Monaco neben den Coaches, verstand natürlich kein Wort, aber nahm auf was auf der Anlage und eben auch neben der Anlage passierte, danach eilte ich zum Ausgang und wir machten Fotos mit Jean Galfione (6.00m) und Romain Mesnil (5.95m), da war Motivation im Spiel.

Das Gehirn lernt nur mit Motivation

Wenn ich Oli Frey unterlegen war (was des Öfteren passierte), dann war ich nicht schon weg, wenn er noch sprang, ich war da, filmte, ging nach Hause, studierte ihn. Ich habe nicht mehr Videos von Oli als er selbst… doch vielleicht schon. Das muss nicht jeder von jedem machen. Ich machte es, weil ich wusste, ich brachte mehr kinetische Energie aus dem Anlauf mit als Oli, aber er hatte am Ende mehr potentielle Energie, also Höhe. Das musste mir Kopfzerbrechen bereiten, wenn nicht, wäre etwas falsch gewesen. Und ich denke hier ist der Punkt, weshalb in der Schweiz so wenige Athleten regelmässig über 5.00m springen (und bei den Frauen dasselbe etwa bei 4.10m). Trainer wie Athleten befassen sich zu wenig intensiv mit Stabhochsprung, es fehlt nicht an Talent, es fehlt an Expertise der Athleten und Trainer. Über 5 Meter und über 4 Meter werden einerseits vernünftige körperliche Faktoren vorausgesetzt aber und vor allem aber eine intensive Auseinandersetzung mit der eigenen Sportart. Den Gap von 4.50m bis 5.00m schliesst ein Springer, der das Potential für 5.70m hat durch seine körperlichen Voraussetzungen. Den Gap von 5.30 bis 5.70m schliesst er nicht, indem er im Sprint noch etwas schneller wird oder noch etwas kräftiger, schon auch, aber es ist nicht hinreichend. Entscheidend für diesen Schritt ist, dass er nach und nach technisch eins wird mit dem Stab, seine Technik individuell perfektioniert und seine kinetische Energie aus dem Anlauf maximal effizient in Höhe umsetzt. Mondo Duplantis macht das mit 18 Jahren, weil er seit dem Alter von 4 Jahren nichts anderes macht. Ohne ihr Feeling für den Stabsprung würden Mondo und Renaud wohl irgendwo um 5.60m springen.

Wie kommt man nun zu der Expertise?

Motivation + Zeit.

Von bescheidener Einträglichkeit ist es zweimal im Jahr nach Magglingen zu fahren um sich einen Vortrag von Herbert Czingon zu Gemüte zu führen und (jetzt kommt noch die entscheidende Verknüpfung, denn es ist beileibe nicht Herberts Schuld, seine Vorträge sind grossartig) zu meinen, das alleine bringe etwas. Französisch-Lektionen im Gymi, deren es nicht nur 2 im Jahr gab, sondern mind. 2 pro Woche, nützten bei mir auch lange gar nichts. Da fehlte es an allem, von Motivation, über Zeit und von deep learning zu sprechen wäre arge Verkehrung der Realität. Zugegeben, meiner Französisch-Lehrerin war ich nicht gleich zugetan wie dem Stabhochsprung, aber es ist doch im Wesentlichen die Zeit nebst den Lektionen, die fürs Französisch wie für den Stabhochsprung entscheidend sind. Es sei an die Geigenspieler erinnert. Die Zeit, welche sie alleine intensiv üben, ist entscheidend, nicht die Zeit in den Lektionen mit dem Lehrer.

Wenn ein Trainer oder Athlet zu mir kommt und mich bittet, 10 meiner wichtigsten DVD’s ausleihen zu dürfen, um diese vor- und zurück zu studieren, dann…. kann was daraus werden. Aber nur dann, wenn er sie mir erst nach sehr/zu langer Zeit zurückgibt, weil er immer wieder über Wochen und Monate hin- und herschaltet, zwischen Training und DVD’s, beobachtet, was für einen Effekt hat eine Übung, die ich mir abgeschaut habe, dann zurück zur DVD, analysieren, gibt es noch etwas Passenderes für meine Athleten, wieder zurück ins nächste Training usw. Dann wird ein guter Trainer geboren.

Dieser Trainer wird einen Vortrag Herberts, mit viel geschärfterem Blick bzw. gespitzterem Ohr folgen können, weil seine Wissensdatenbank bereits angereichert ist. Er kann Verknüpfung herstellen, sein Hirn «hört» effizient mit, er kann gezielt Rückfragen an den Vortragenenden stellen. Der Zugewinn durch den Vortrag ist ungleich höher. Das ist es, was man den Flaschenhals des Lernens lernt. Man muss durch die Phase durch, in der alles lose Fäden bruchstückhafter Erkenntnis im Raum zu schweben scheinen, bis diese Fäden ein Netz ergeben, wortwörtlich ein Netz kommunizierender Hirnzellen.

Motivation + Zeit führt zu einem Gehirn das Stabhochsprung denkt.

Eine Abkürzung gibt es nicht. Manchmal findet man einen Athleten, der so begabt und mit guten Genen versorg ist, dass er auch mit schlechter Technik und/oder bescheidener Betreuung 5.50m springt. Das sollte man dann aber nicht an der absoluten Höhe messen, sondern am Potential.

Das ist es übrigens, was die Tätigkeit Stabhochsprung als Coach so befriedigend machen kann, egal ob man den nächsten Mondo Duplantis in der Trainingsgruppe hat oder nur Athleten, die das Ziel haben einmal 5 Meter bzw. 4 Meter zu springen: Man kann die Fähigkeiten des Coaches beurteilen, danach wie nahe er seine Athleten an ihr mögliches Potential heranführt.

Den Coach beurteilt man danach, ob das was seine Athleten vortragen Hand und Fuss hat, ob die Höhe, die ein Athlet springt, eher Folge seiner guten körperlichen Konstitution ist oder der technischen Ausführung.

Georges Martin sagt von sich, er habe stets ein Auge für den Stabhochsprung gehabt. Er sei selbst nur 4.40m gesprungen, aber das sei kein Hindernis gewesen. In seiner Karriere betreute er in über 40 Jahren Athleten wie Thierry Vigneron, Weltrekordhalter (für 3 Minuten) mit 5.91m, mehrfacher Olympiateilnehmer, Pierre Quinon, Olympiasieger 1984, Romain Mesnil (5.95m) und Damiel Dossevi (5.75m). Das «Auge» für den Stabhochsprung ist eine passende Symbolik, eine Erklärung auf der metaphysischen Ebene. Die wissenschaftliche Erklärung auf der neurologischen Ebene kommt sprachlich etwas trockener daher. Als Trainer ist er nicht vom Himmel gefallen, wie die Symbolik des «Auges» nahezulegen scheint. Georges hatte wohl schon in frühen Jahren ein grosses Interesse an Stabhochsprung, sonst wäre er der Sportart nicht über 40 Jahre treu geblieben. Seine Motivation war stets da, darauf folgte die Zeit des Studiums der Disziplin, die er wohl schon bei seinen Trainingskameraden begonnen hatte und dann als Trainer fortführte. In dieser Konstellation entwickeln sich die kognitiven Fähigkeiten des Coachings (Wahrnehmungsfähigkeiten, Abgleich mit dem erworbenen Erfahrungsschatz, Fähigkeit Lösungsoptionen zu generieren).

Kein Meister fällt vom Himmel, es besteht nur manchmal ein Unterschied darin, wie man die Zeit des Lernens empfindet. Will man als Erwachsener den Sport Stabhochsprung zu Coachen erlernen, ist die Empfindung der Zeit eine andere, als wenn man damit schon als Jugendlicher aufwächst und als Kind die Fähigkeit erworben hat, zu beobachten, zu studieren und dadurch zu lernen.

Patrick Schütz – 2021