Zunächst zur einfachen Grundregel, bestehend aus 2 Parametern, erstens wo landet der Athlet und zweitens wie viel Biegung hat der Stab beim Sprung gehabt.

Das ergibt 4 mögliche Kombinationen:

- Wenig Biegung, Springer landet nahe am Einstichkasten -> auf weicheren Stab wechseln, Griffhöhe gleich

- Wenig Biegung, Springer landet weit hinten auf der Matte -> Griffhöhe erhöhen

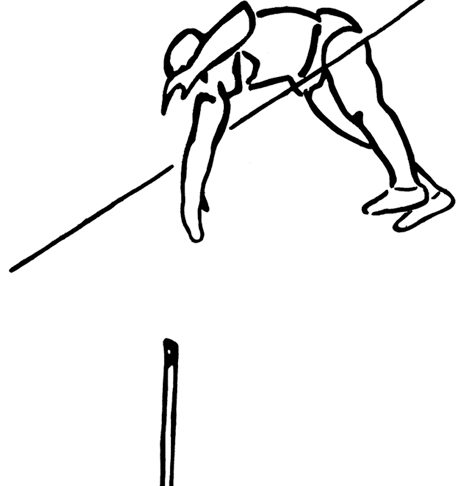

- Viel Biegung, Springer landet nahe am Einstichkasten (Achtung, das ist die gefährlichste Kombination) -> Griffhöhe verringern

- Viel Biegung, Springer landet weit hinten auf der Matte (Achtung, das ist die Kombination in der Stäbe am häufigsten Brechen) -> Härteren Stab wählen

Man bemerkt bereits, zu viel Biegung ist nicht gut, entweder der Springer landet relativ unkontrolliert in der Nähe des Einstichkastens, wenn der Griff zu hoch ist oder der Stab kann brechen, weil der Springer schlicht einen zu weichen Stab in den Händen hat.

Als Faustregel gilt deshalb, besser eher zu wenig Biegung.

Nun zu einem Erfahrungsbericht, damit Anfängern, Fortgeschrittenen und auch erfahrenen Stabspringern nachvollziehbar wird, dass man nicht höher springt, indem man einzig darauf abzielt, seine Griffhöhe zu erhöhen. Griffhöhe und Stabhärte müssen in der Balance sein. Dazu gehört auch, dass als Resultat einer gewissen Stabhärte eine Überhöhung resultiert. Eine Überhöhung bedeutet, dass die Latte, die man überquert ein Stück höher liegt als man selbst den Stab greif. Dabei sind natürlich immer auch die 20cm Tiefe des Einstichkastens zu berücksichtigen. Eine Griffhöhe von z.B. 4.30m entspricht einer realen Höhe der oberen Griffhand von 4.10m. Entsprechend beginnt man ab einer Sprunghöhe von 4.10m zu „überhöhen“. Nun also ein paar Beispiele wie viel Überhöhung mit einer gewissen Griffhöhe möglich ist, bzw. woran man sich orientieren kann:

Timur Morgunov: Griffhöhe 4.85m, Resultat: 6.00m, Differenz obere Griffhand zu Latte: 1.35m

Sam Kendricks: Griffhöhe 4.90m, Resultat 6.00m, Differenz 1.30m

Renaud Lavillenie: Griffhöhe 5.10m, Resultat 6.16m, Differenz: 1.26m

Nicole Büchler: Griffhöhe 4.25m, Resultat 4.80m, Differenz: 0.75m

Patrick Schütz (2007): Griffhöhe 4.80m, Resultat 5.35m, Differenz: 0.75m (Jawohl, Griff eher zu hoch bzw. meine Technik zu schlecht)

Patrick Schütz 4 Jahre später (2011): Griffhöhe 4.70m, Resultat 5.30m, Differenz 0.80m (schon besser)

Angelica Bengtsson: Griffhöhe 4.30m, Resultat 4.81m, Differenz: 0.71m

Angelica Sidorova: Griffhöhe 4.41m, Resultat 4.91m, Differenz: 0.70m

Also, wer als Mann eine Griffhöhe von 4.30m erreicht hat und noch nicht 4.50m springt, springt technisch noch nicht gut oder hat im Verhältnis zu seiner Griffhöhe zu weiche Stäbe.

Ich habe in der Schweiz Athleten erlebt, die mit Griffhöhe 4.80m sprangen und knapp 5.00m sprangen. Währenddessen springt die Weltklasse mit solchen Griffhöhen 5.50m bis 5.80m.

Mit der einfachen Grundregel, die ich einleitend dargestellt habe, lässt sich schon viel ausrichten. Alles weitere ist von der Erfahrung des Trainers (und ein bisschen des Athleten) abhängig und hier gilt, mehr ist mehr. Das Auge dafür zu entwickeln, was zu tun ist, ist Ergebnis jahrelangen intensiven Beschäftigens mit dem Stabhochsprung. Athleten können gross, klein, dick oder dünn sein, einen starken Absprung haben, einen schwachen, turnerisch gut sein oder nicht, sie können eher unterlaufen oder nicht und und und.

Wenn im Gehirn des Trainers tausende Sprünge verschiedenster Athleten abgespeichert, abrufbereit und assoziativ verknüpft sind, dann weiss dieser Trainer, wenn er eine Stabhochanlage betritt und einen x-beliebigen Athleten springen sieht, was zu tun ist, wenn dieser Springer eine Latte im Wettkampf reisst, weil die Ständerposition nicht gestimmt hat.

Wer nur halb so viel Erfahrung hat, wird eine unzureichendere Schlussfolgerung ziehen.

Wer nur einen Bruchteil der Erfahrung hat, wird eine noch unzureichendere Schlussfolgerung ziehen.

usw.

Ich beschäftige mich seit meinem 15. Lebensjahr mit Stabhochsprung, habe früher jedes Meeting, dass im Fernsehen ausgestrahlt wurde auf VHS-Kassetten aufgenommen (von 1999 bis 2009, dann kam Youtube auf). Später wurde alles (zusammen mit den VHS-Kassetten von Peter Keller mit Videos ab dem Jahre 1987 bis 2000) auf DVD überspielt. Das waren insgesamt über 105 DVD’s! Das alleine sind rund 650 Stunden Stabhochsprung, die ich nicht nur 1x studiert habe, sondern mehrfach. Danach ging es auf Festplatte weiter und heute berieseln uns Fernsehen, Youtube und Instagram parallel mit Stabhochsprungvideos, so dass ich mein aktives Sammeln eingestellt habe.

Alleine diese hunderte von Stunden Videos anzuschauen genügt aber nicht, man muss sich dabei auch lernen wollen, den Springertyp berücksichtigen, sich in ihn hineinfühlen, seine Technik zu verstehen versuchen etc.

By the way, natürlich haben Anatoly und Herbert noch viel mehr Erfahrung. Ich wollte einfach einmal darstellen, wie der „Lernumfang“ bei mir etwa aussieht, damit man sich plastisch ein Bild machen kann. Zu den Videos und zu den eigenen 20 Jahren Sprungerfahrung kommen selbstverständlich noch dutzende Fachartikel (meist von Herbert geschrieben) hinzu.

Aber keine Sorge, das alles lässt sich erlernen, wenn man dem Thema Bedeutsamkeit für einen selbst zumisst, also motiviert ist, zu lernen. Dann schüttet das Hirn die notwendigen Botenstoffe aus, damit das Erlernte haften bleibt und neue Verknüpfungen im Gehirn geschaffen werden. Und so bekommt man dann allmählich ein „Auge“ für den Stabhochsprung.

Deshalb gilt auch umgekehrt, wer sich nur 2x pro Woche 1.5h mit Stabhochsprung befasst, wird ab einem gewissen Punkt nicht mehr besser.

Dieser Lernprozess, ein Auge für den Stabhochsprung zu bekommen, ist entscheidend für das Niveau einer Trainingsgruppe. Der Trainer muss an sich arbeiten, seine Fähigkeiten stetig zu verbessern, niemand hat je ausgelernt. Wenn ein Trainer noch unzureichend geschult ist, zu erkennen, was bei einem Athleten zu tun ist, technisch, Griffhöhe, Stabhärte, Absprungpunkt, Anlauflänge etc. dann verlängert sich der Lernprozess seiner Athleten und der Lernprozess verläuft unterhalb einer mehr oder weniger normalen Lernkurve. Möglicherweise scheitern seine Athleten vorzeitig, weil es nicht mehr weiter geht, weil nicht die richtigen Inputs des Trainers kommen.

Das ist der eine Teil der Story, wie wir in der Schweiz das Niveau des Stabhochsprung zu verbessern haben, durch Stabhochsprungtrainer, die motiviert sind, sich stetig Know-How anzueignen.

Der andere Teil der Story hat mit Spiegelneuronen zu tun und ist Inhalt des nächsten Beitrags.